(原标题:深圳的壮志与束缚:楼市供求严重失衡,扩容或是唯一出路)

本文作者赵可、刘义、董浩、李洋,来自招商证券,原文标题《深圳的壮志与束缚——房地产长效机制之城市篇》

一、限售或放大市场波动同时催生“黑市”,有必要建立“正面清单”或退出条件观点:

供给不足是大背景,(1)“限售”或放大市场波动同时催生“黑市”;(2)深圳住房供需一直失衡,未来需要保障的人或越来越多;(3)深圳“二次房改”更是“长期安排”,更多“长效机制”需建立;(4)区域上看,深圳优先拆除重建区属未来价格弹性区域,而保障房难对核心城区购房需求形成负面影响;(5)深圳的出路一是扩容,二是“公式化”或“规则化”现有的短期调控手段,建立调控手段的退出机制,避免新的风险,这也算“长效机制”。

“限售”或放大市场波动同时催生“黑市”

深圳“730新政”仍集中在限制需求上,而供给缺少才是本质;在深圳出台限售条款之前确有一些城市已出台,但这并不代表成功经验。限售将带来流动性下降叠加供需关系进一步失衡,房价波动(上或下)风险或积累放大;由于交易受限,“黑市”出现概率会增加,或将增加政府的管理成本。

深圳住房供需一直失衡,未来需要保障的人或越来越多

十三五内深圳估计新增住房需求约180万套,“二次房改”在未来18年中计划筹建住房也仅170万套,长达18年的供给计划都难以匹配“十三五”的5年住房需求,深圳住房供需失衡特点一直存在;深圳存量住房中商品住房不足15%,当前深圳市政府对供给结构的调整或已极大化了以“保民生”为目标的“长效机制”;但同时,增加保障性住房将进一步压缩商品房供给,而使得商品房长期上涨压力提升,短期来看,该保障的人确实会更多被保障,但商品房供需从紧带来的商品房价格上涨压力提高,或将形成“未来需要保障的人越来越多”这一负反馈,这是一个“最低工资之辩”的翻版。

“长效机制”还是“长期安排”?

十八年规划覆盖时间很长,未来需要进一步建立起动态的长效机制来保证供需关系的动态调节。同时,超过一届政府任期的规划,也需要靠机制来保障在换届之后的连续性;保障性住房的“筹集与筹建”一字之差,执行上会否“打折扣”需要观察,需要依靠市场化的力量来提高“盘活存量”的效率;保障房5、6折的定价只是老政策的延续,但未来受众会有所提升。

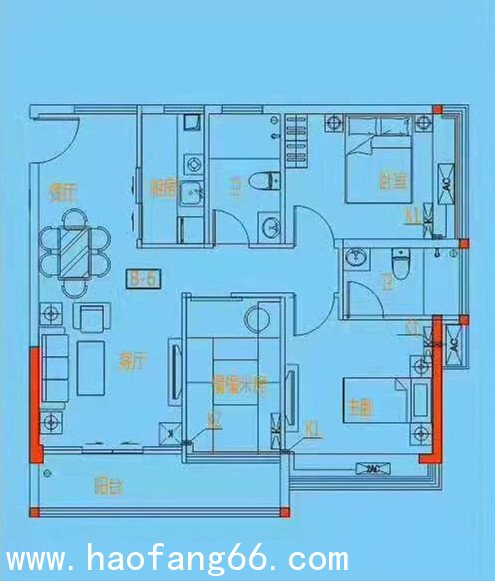

区域篇:区域、区域还是区域

从各区域成交情况来看,新房价格信号或已失真,历史价格弹性一定程度上或映射出各区域供需关系的差别,从各区域开发强度上我们可发现,罗湖、福田、南山等区开发强度已经超过70%,大鹏、盐田、坪山等区开发强度仍低于20%;优先拆除重建区属于未来价格弹性区域:自由贸易试验区,蛇口片区,福田保税区,笋岗-清水河片区,高新北片区,大空港新城,宝安中心区,坂雪岗科技城,北站商务中心区,坪山中心区,光明凤凰城,龙岗中心区这“11大”重点更新区域未来或具备弹性;大规模的保障房建设项目布局在相对“非核心”的光明等地区,保障房难以对核心城区购房需求形成负面影响。

深圳的出路

深圳开发强度位于一线之首,扩容也许是未来唯一出路;长效机制难以短期出台,需求端行政性手段亦难以短期退出的背景下,“公式化”或“规则化”现有短期的行政性调控手段,建立退出机制,一定程度上也是一种“长效机制”,可以帮助避免新的风险,这是深圳需要考虑的事情。

我们今天的样本是深圳,作为全国房市的“领先指标”,7月下旬市场上流传了一份深圳市规土委的内部文件《市规划国土委关于进一步加强房地产调控,促进房地产市场平稳健康发展的若干措施的请示》,这份请示文件流出没几天,7月30号深圳市人民政府办公厅就正式颁布了《关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》,简称“深圳730新政”,新政的大致内容是增加限售(住房3年,公寓5年)、限离、限企业购房、继续实施摇号购房等调控措施。

从文件的内容不难判断,目前的政策更多集中在需求端管理,而深圳更多的问题或在于供给的缺少。如果一定要定性,新政措施仍属于短期调控手段,我们认为短期调控手段是需要设定退出时间表或条件的,但截止目前,包括深圳在内的许多城市的短期调控手段并没有设定明确的退出时间表和条件。通常,没有退出时间表和条件的短期政策容易“发力过猛”,而带来新的风险。拿货币化补贴举例,其本来是一个很好的政策,但市场是变化的,从政策实施到2016年,行业库存得到了明显改善,那么,我们可以思考的是,如果有相关的动态机制把关政策的进与退,2016年是否是一个好的退出时间点呢?

“730新政”中的限售条款值得寻味,在深圳出台之前确有一些城市已经出台,但这并不代表其是成功的经验。边际交易决定价格,而非由存量供给和长期需求决定,限制交易也即限制市场的流动性,同时,限售也减少了当期供给,使得有效供给和真实需求缺口进一步拉大。房市流动性下降叠加供需关系进一步失衡,未来房价波动(上或下)的风险或积累而放大。

另外,由于交易受限,许多真实的交易需求难以完成,“黑市”(经济学意义)出现的概率会增加,这将大大增加政府的管理成本。微观经济学所指黑市是限制交易或限制价格的产物,打个比方,对资金急需的家庭会寻找黑市的通道,这种对资金的需求包括乔迁,住房改善,就医甚至生意上的资金周转,新政的出台对未来这些正常而合理的需求恐怕会造成压制,而带来一些未可预期的风险。我们觉得高层有必要对政策后果进行估计和模拟,设定交易的正面清单。

由此,我们又回忆起了今年深圳早些时候颁布的“二次房改”,6月5号颁布《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》征求意见稿,7月27号颁布正式文件,这也是全国首个面向18年时间而制定的住房规划文件。该文件旨在优化调整增量结构,盘活规范存量市场,构建多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房供应与保障体系,实现高端有市场、中端有支持、低端有保障。所谓“二次房改”具体的内容请参考附件,大致分为八大主体+六大渠道+四大类住房,同时辅以货币补贴。

这些政策出来时候,市场欢呼雀跃的声音占了主导,主要结论在于,认为(1)未来增量供给结构会改善 (2)保障房价格和租金较商品房大幅折让(3)政策一出就覆盖18年,前所未有。真实的情况到底如何,是否还有值得改善的地方?

由此,我们翻阅和研究了政府的各种规划,尝试从客观数据出发进行一些深入的分析。也有朋友说,如果数据研究太深了,以后政府就不公布这些数据了。但我们相信,深圳是走在市场化前沿的一线城市,数据质量只会越来越好。从当前看,一线城市里头关于公开的房地产数据,深圳的数据最全同时质量相对也最高,忍不住也要赞一个。毕竟,没有良好的数据,哪来的调控底牌。

二、全市篇:供给与需求

1从政府眼里的“需求”窥供需矛盾

需求总是一个难以估计的东西,而政府眼里的需求到底是怎么样的,应该是其设定供给的第一“参考”。根据《深圳市住房建设规划(2016-2020)》披露,“十三五”期间深圳新增住房总需求预计约180万套。其估算的方法比较科学客观,大致分为三块:

a. 存量常住人口自住和改善带来53.5万套的购房需求;

b. 以大学生和外来务工为主的新流入人口住房需求约89万套(购房/租房分别约9.8万套/79.2万套),租房占比达89%;

c. 城市更新带来的住房需求约37.5万套(购房/租房分别约7.5万套/30万套),租房占比达80%。

一方面,2016-2020年的5年内,深圳新增住房需求约180万套,而该5年内计划筹建住房仅75万套(年均15万套),不到新增住房需求的一半,住房供需失衡。另外,根据“二次房改”《意见稿》,2018-2035年总共18年中,计划筹建住房也仅170万套,年均小于10万套。从年均套数观察,较“十三五”规划出现缩量,更重要的是,长达18年的供给计划都难以匹配“十三五”5年的住房需求,中长期看,深圳住房供需失衡的特点一直存在且逐步放大,当然,这也是一线城市的共性。

另一方面,从住房筹建到住房实际上市形成供应还存在一个转化效率。以保障性住房为列,从过去看,其转化效率一直偏低(2006-2015年不到50%)。这带来的结果是,有效供给(马上能住的房子)将更不足。

以上描述的是政府眼里的需求与政府自己计划的供给,从中不难看到,具体的情况和问题政府都是掌握的,但解决供需矛盾却存在客观障碍。这种障碍又不同于全国其余城市的“土地金融”。其余许多城市土地有效供给低,是因为大量的土地掌握在政府平台手中,直接抵押给了银行等,而因为抵押品“不能”发生大幅跌价风险,才使得真实出让给市场的土地越发有限,而深圳,是少有的问题不在“有效供给”不足的城市,而确实是土地的全口径供给紧缺。

今年四月份,王石曾说过:“深圳城市面积是北京的1/8,上海、广州的1/3。经过40年的开发,深圳可用的土地只剩下20平方公里左右,每年新增用地不足2平方公里,城市进一步发展的空间严重受损。”我们按照套均50平、容积率2.5计算,每年新增用地一半拿来做住房(这已经不算低),也仅能提供5万套住房,这和前文的政府计划供应套数(10万+)相比缺口并不小,由此可看到政府的供地计划里头已经是想方设法在城市更新和盘活存量上大做文章。

2存量住房中商品住房套数不足15%,增加保障房供给这一“民生”目标在短期政策目标中胜出

根据《深圳市住房保障发展规划(2016-2020)》披露,截至2013年末,深圳全市住房总量为1035万套。其中,商品房约128万套,占比12%;政策性保障性住房约 34 万套,占比3%;单位及个人自建住房约 55 万套,占比5%;原村民集体经济组织自建、合建房约 650 万套间,占比达63%;工业区配套宿舍及其它168 万套间,占比16%。

1)筹建并不意味着形成“有效供给”

筹建是安排建设的概念,筹建完成并不意味着已形成有效供应。譬如:对于新增供应用地建设保障房而言,筹建完成是指完成用地批复,对于城市更新规划建设保障房而言是指完成专项规划审批,对于产业配套住房指完成工业用地出让;也即保障房筹建完成到开工、竣工以及实际上市供应还有一段过程。

根据《深圳市住房建设规划(2011-2015)》披露,2006-2015年,深圳累计筹建保障性住房约43.3万套,但截至2015年,累计新开工保障性住房约31.2万套,仅占筹建总规模的72.1%,累计竣工保障性住房约17.9万套,仅占筹建总规模的41.3%。筹建到实际上市供应效率偏低,主要是受土地整备难度大、市政公共配套建设滞后、城市更新配建项目拆迁缓慢以及产业园区配套宿舍难以监管等原因。

我们的疑问是,针对18年规划的“二次房改”,政府又会通过什么样的机制来促进供应效率的提升呢?这个或许也是保障房供应推进的难点所在,目前来看,更多的“盘活存量”需要用市场力量来推动各主体的积极性。

6保障房5、6折的定价已不是新鲜事,共有产权房或是未来一线城市推进的重点

“二次房改”中对于不同类型保障性住房的定价略有不同,但整体上都是要远低于周边商品住房的房价或房租;具体而言,人才房租售价格约市价60%;安居房租售价格约市价50%;公租房租金约市场租金30%,特困人员及低保、低保边缘家庭租金为公共租赁住房租金10%。这是否意味着天上掉馅饼了呢?

二次房改中对于人才房等的折让定价并不是新鲜事,只是一个老政策的延续。我们特意从《深圳房地产信息网》上,收集了现有9个区域的181个楼盘,合计约有16万套住房,其中人才房/安居房/公租房分别约3.6万套/4.5万套/7.9万套;我们对比了这些住房和周边商品住房的房价或租金,从我们选取的样本中,样本人才房/安居房/公租房 房价或租金分别约为市价的35%-63%/26%-54%/28%-40%;而“二次房改”提到,人才房/安居房/公租房房价或租金分别定为市价的60%/50%/30%左右,区别不大。简而言之,这种保障性住房的价格折让早已存在,与当前已存在的人才房等定价并没有太大区别,这只是一个对过去政策的延续,已不是新鲜事。当然,从供给比例上观察,更多的保障房可能会出现,根据现在政府推进的方式来看,“共有产权房”或是未来一线城市的一个重点,其在一定程度上比硬生生的价格折扣更容易推进。

另外,量价波动情况差异或一定程度上映射供需关系的差别。根据图中的数据我们大致分为以下几类:

1)福田,宝安,南山,龙岗近今年波动率明显较过去2年放大,证明这些地方商品房的供需关系相对更失衡,其中南山和宝安更为明显,而龙岗也有放大趋势。

2)如罗湖区,量价同比波动较稳定,表明这个区域整体的供需关系较其余区域稳定;

3)而盐田区量价波动趋势性仍在回落,或映射该区域供需关系矛盾相对较小。

从各区域开发强度上我们也可以发现这一点,罗湖、福田、南山等区开发强度已经超过70%,大鹏、盐田、坪山等区开发强度仍低于20%,如下图所示。

2从城市更新角度看区域房价弹性

城市更新用地是未来供地的重要来源,我们从城市更新用地的角度去观察未来区域弹性,如下表,根据各区域城市更新用地供应规模占全市的比重来看,新增的供给更多来自龙岗、宝安和龙华等区。这些区域未来存房价弹性大的可能,一方面城市更新会增加开发成本,并转嫁到新建房屋上;另一方面,城市更新会提升土地和房屋的价值。

另外,根据《“十三五”规划城市更新分区指引图》,空间分布和更新程度上来看,深圳市对城市更新的拆除工作分为三个层级:优先拆除重建区(用地面积约106平方公里),限制拆除重建区(用地面积约33平方公里)和重建和综合整治并举区(用地面积185平方公里)。

1)优先拆除重建区:市政交通基础支撑条件较好、市场主体积极性高、需加强规划统筹与加快更新推进的,位于城市各级中心区、重点产业发展区、交通枢纽与轨道站点周边区域、公共配套设施不足地区等范围内的更新对象。主要集中在罗湖、龙岗、龙华、坪山和光明新区。

2)限制拆除重建区:有严格建设行为控制、需政府采取手段对拆除重建类更新进行管控的,位于基本生态控制线、橙线、紫线、历史建筑和历史风貌区等范围内的更新对象,划入限制拆除重建区。

3)拆迁重建及综合整治并举区:除上述两类地区以外的更新对象。主要集中在罗湖、龙岗、龙华、坪山和光明新区

优先拆除重建区属于价格弹性区域。自由贸易试验区,蛇口片区,福田保税区,笋岗-清水河片区,高新北片区,大空港新城,宝安中心区,坂雪岗科技城,北站商务中心区,坪山中心区,光明凤凰城,龙岗中心区这“11大”重点更新区域未来或具备弹性。

3大规模的保障房建设项目布局在相对“非核心”的光明等地区,保障房难以对核心城区购房需求形成负面影响

存量角度观察,保障房主要分布在龙华,龙岗和坪山区。2013年底深圳存量保障性住房约34万套,2014-2017年4年筹建保障性住房26万套左右(预计这26万套能形成“有效供应”约11万套),也即截至2017年底深圳存量保障性住房大致45(34+11)万套)。我们能从第三方平台跟踪的深圳保障房大约有16万套,约占前段所述存量保障住房的35%,这可跟踪的16万套中,人才房约3.60万套,占比为23%,安居房约4.47万套,占比为28%,公租房约7.92万套,占比50%。具体而言,

(1)人才房主要是分布在南山区。约1.92万套,占样本保障性住房比例为12%,从样本观察,全深圳人才房有约五成分布在南山区;另外,龙岗区、福田区和龙华区亦有一定分布,分别为0.71、0.33、0.30万套,占样本保障性住房的比例分别为4%、2%、2%;

(2)安居房主要分布在龙华区、龙岗区和坪山区,分别有1.61、0.92、0.80万套,占全部保障性住房的比例分别为10%、6%、5%;

(3)公租房主要分布在龙岗区、宝安区、坪山区和龙华区,分别有2.95、1.50、1.41和0.84万套,占全部保障性住房的比例分别为18%、9%、9%和5%。

从当前开发强度观察,深圳的唯一出路或是扩容。

2“公式化”或“规则化”现有短期调控手段,避免新的风险

长效机制难以短期出台。长效机制是一个系统性的体系,涉及的机制比较多,譬如各城市住房基础数据的统计和联网、市场预警监测体系、房地产金融宏观审慎体系和房地产相关税收体系等,目前连最基础的住房数据联网也没有健全,这意味着政府部门也不一定摸清了各城市的存量房结构,所以说长效机制建立是一个循序渐进的过程,难以短期出台。深圳的“二次房改”更多是“长期安排”而非“长效机制”,在没有国家制定总量原则的情况下,深圳自身的长效机制也很难出台,当然试点除外。

需求端行政性手段难以短期退出。从历史经验来看,一方面,当房价涨幅处于相对高位时,行业调控大概率是紧的,今年深圳调控再次加码,也是因为一、二手房房价均出现了回升;深圳库存去化周期虽有回升,但这主要是因为销售持续低位所致,绝对库存仍处相对低位,也即房价短期不具备下跌的基础;另一方面,当房地产显著拖累宏观经济时,行业调控才有可能会转向;当前房地产的销量仍有个位数正增长,名义投资和总量拿地边际虽有回落但仍处于相对高位,并且房地产行业增加值仍有4%-5%的正增长,这些指标意味着房地产还没到显著拖累宏观经济的地步,目前的稳经济更多是从基建着手。所以说需求端行政性手段难以短期退出。

长效机制难以短期出台,需求端行政性手段亦难以短期退出的特点共存。深圳从2016年年初加强调控以来,历时已超过2年,近期调控又进一步加码,这些过多的仍是短期需求端调控办法短期调控若没有退出机制,容易形成新的风险,这我们在前文已经分析过。

所以说,“公式化”或“规则化”现有短期的行政性调控手段是必要的,一定程度上也是一种“长效机制”,可以帮助避免新的风险。我们认为,短期调控就是相机型的调控,而长效机制则是基于规则调控,比如说建立预警体系,建立监测体系都是长效机制,包括房地产联网和人地房挂钩等。从当前情况观察,过去的各类限制和鼓励政策也在完善和规则化,一定程度上也属于长效机制的构建。比如,根据库存情况制定的弹性土地出让规则,因城施策的弹性棚户区改造政策,这些其实相当在原有政策上加入了一定的规则和公式,根据规则和公式的动态调控手段就是一种进步,存在退出机制的政策也是进步,也是目前可以看到的长效机制,这也是目前深圳需要考虑的问题。